Contexte et définition

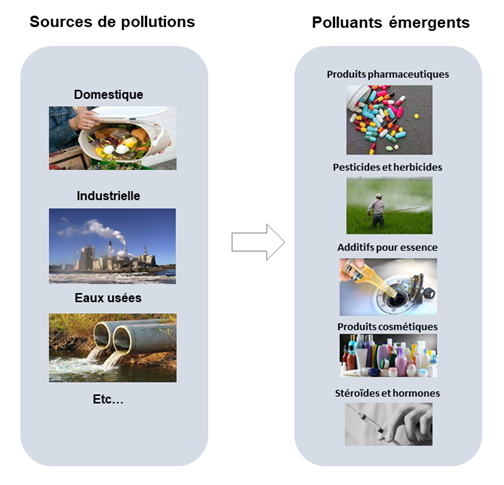

Les polluants émergents (PEm) sont couramment définis comme des substances chimiques synthétiques ou naturelles non surveillées, présentes dans l’environnement. Ces polluants peuvent se retrouver au sein de compartiments environnementaux variés et provoquer des effets néfastes sur les écosystèmes et/ou la santé humaine.

De nombreux PEm se retrouvent également dans les milieux aquatiques en raison de sources de pollution ponctuelles ou diffuses. Au cours des dix dernières années, plusieurs groupes de travail du réseau « NORMAN »1 ont identifié environ 970 polluants émergents dans le compartiment aquatique en Europe et les ont classés en plus de 20 catégories.

Les principales catégories de contaminants émergents sont les produits chimiques industriels, les pesticides, les métaux, les tensioactifs (utilisés comme détergents), les produits pharmaceutiques, les antibiotiques, les cosmétiques, incluant un grand nombre d’hormones et de substances alkyles poly- et perfluorées (PFAS). De plus, les nanoparticules et les microplastiques/microfibres viennent s’ajouter à la liste existante des substances chimiques déjà très préoccupantes.

Les PEm regroupent également des substances chimiques récemment identifiées comme potentiellement néfastes pour l’environnement, mais qui ne sont pas encore encadrées ou réglementées par des mesures nationales ou internationales. Ces composés sont dits « émergents », non pas parce que les contaminants eux-mêmes sont nouveaux, mais en raison de leur niveau de préoccupation croissant sur la santé et l’environnement.

Distribution et source

Les PEm se retrouvent dans les milieux terrestres et aquatiques du monde entier. Des retardateurs de flamme organophosphorés 2, des produits pharmaceutiques, des hormones et des cosmétiques ont été retrouvés dans les eaux de surface en Chine, au Brésil et en Afrique du Sud.

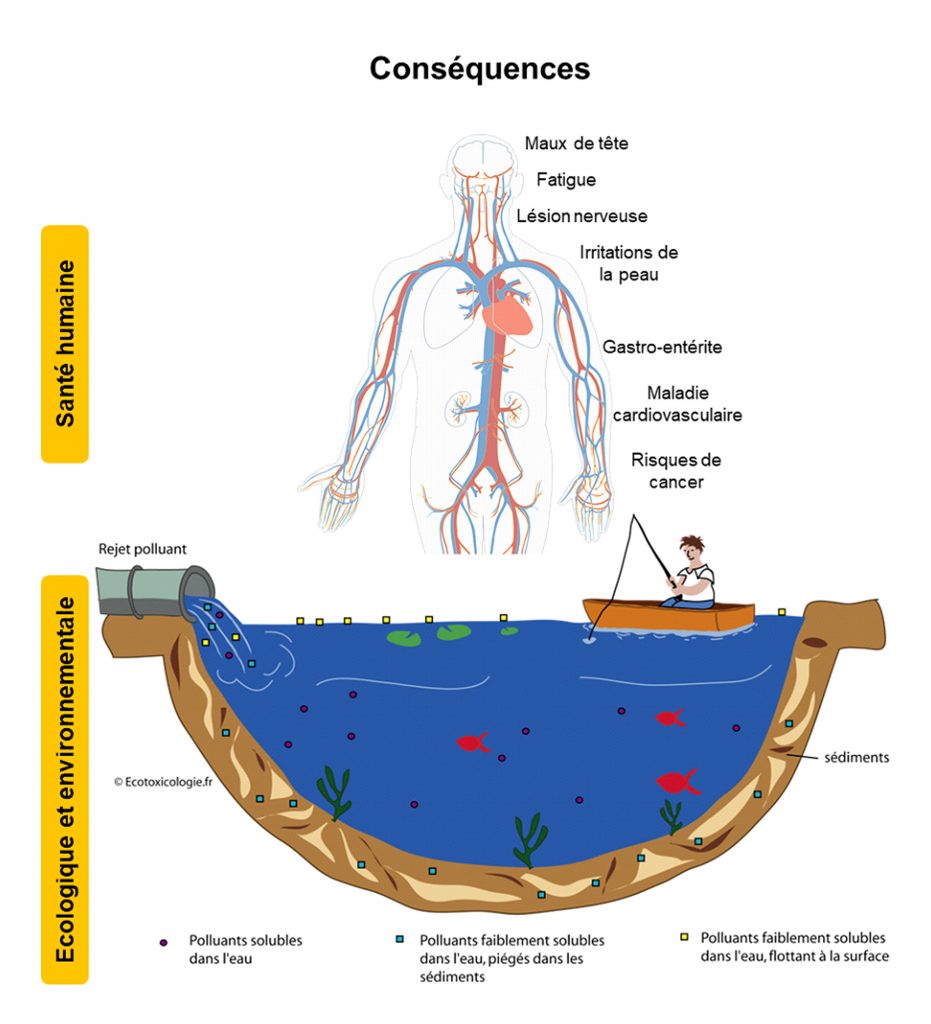

Plus précisément, plusieurs études approfondies ont révélé que ces composés se retrouvent dans les eaux de rivière, les eaux municipales et les effluents industriels. La concentration et la détection fréquente des PEm suscitent de sérieuses inquiétudes quant à leurs toxicité et risques potentiels pour l’environnement. Une fois qu’un polluant émergent est libéré dans l’environnement, par effet de ruissellement par exemple, il peut subir des processus biologiques, physiques ou chimiques. Ces processus dépendent des propriétés chimiques et physiques intrinsèques du PEm, mais également des propriétés du sol et des conditions climatiques.

1 Réseau de laboratoires de référence, de centres de recherche et d’organisations associées pour la surveillance des polluants émergents, créé en 2005 avec le soutien financier de la Commission européenne (projet NORMAN – 6ème Programme-cadre – Priorité 6.3 – Contrat N° 018486) sous le statut de la loi française 1901 sur les organisations à but non lucratif.

2 Les retardateurs de flamme sont utilisés depuis le début du XXè siècle pour prévenir les risques d’incendies des matières dérivées de la pétrochimie.

Méthodes de détection analytique des contaminants émergents

Pour bien comprendre, réglementer, et suivre le devenir et le transport des PEm dans l’environnement, il est nécessaire de développer des méthodes d’analyse rapides, sensibles et multiples. Les méthodes conventionnelles telles que la Chromatographie gazeuse (GC), la Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC), et la Chromatographie en phase liquide – Spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) permettent l’identification et la caractérisation de plusieurs classes de PEm. Néanmoins, la méthode de détection multi-résidus est en train de s’imposer.

Actuellement, la Chromatographie Liquide (LC) couplée à la détection par spectrométrie de masse (MS) constitue une méthode de détection très sensible pour le suivi et la quantification des polluants émergents présents dans les échantillons environnementaux à l’état de traces. La concentration des échantillons pour la détection des PEm à l’état de trace, constitue un défi pour les scientifiques. Afin de réaliser cette étape, la combinaison de l’extraction en phase solide et de la micro-extraction liquide-liquide dispersive (SPE-DLLME) est de plus en plus utilisée pour reconcentrer divers PEm. Par conséquent, l’évaluation de ces contaminants dépend fortement de la qualité des méthodes analytiques utilisées.

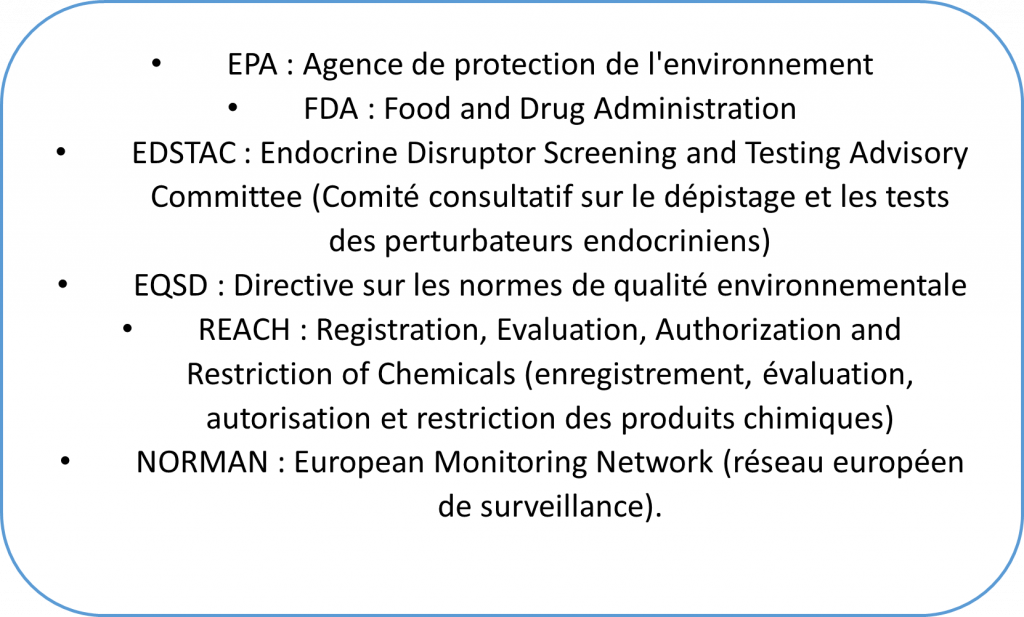

Consolidation des recherches et des politiques Règlementaires

Un grand nombre de produits chimiques xénobiotiques anthropiques présents dans les systèmes d’approvisionnement en eau, et dans l’environnement donne lieu à des réglementations dans le cadre de divers programmes internationaux, fédéraux et nationaux. Cependant, ces substances réglementées ne représentent qu’une petite fraction des charges globales de produits chimiques d’origines naturelles ou anthropiques. La réglementation par différentes agences exige des données détaillées sur les distributions, les concentrations, le devenir des contaminants et les implications sur l’environnement et la santé humaine. La priorisation des PEm pour les évaluations réglementaires suit les principes scientifiques du protocole REACh (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals). La surveillance ciblée de ces PEm dans différentes matrices environnementales a été abordée par la Commission européenne dans diverses plateformes scientifiques. De même, plusieurs défis liés aux PEm, tels que l’identification des sources, les concentrations environnementales et l’évaluation des risques, sont abordés par le réseau européen sur les PEm « NORMAN » – notamment en ce qui concerne leur hiérarchisation – afin de combler les lacunes en matière d’évaluation des risques.

En raison du grand nombre de polluants émergents que l’on rencontre dans l’environnement, il est nécessaire d’établir des priorités en matière de surveillance et d’évaluation.

Encadrement et agences de soutien

Effets écotoxicologiques des polluants émergents sur le biote

Les PEm peuvent être présents à différentes concentrations, et peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement et la santé humaine, même lorsqu’ils sont présents à l’état de traces. Un large éventail de ces composés utilisés dans divers secteurs (agriculture, alimentation, fabrication industrielle, etc.) sont toxiques et menacent les organismes aquatiques et terrestres. Les pesticides utilisés en agriculture, par exemple, sont les principaux contaminants menaçant la santé du sol, et en particulier son biote. Souvent, ce n’est pas seulement le pesticide lui-même, mais ses métabolites, qui sont des sujets d’intérêts croissants en raison de leur toxicité accrue sur la microflore du sol. Bien qu’il existe des études sur la toxicité des produits chimiques seuls, les informations sur les concentrations et les effets des mélanges de composés sur le biote du sol sont rares. Une recherche holistique axée sur l’effet des PEm sur les nématodes du sol, le microbiote du sol des plantes, les organismes marins et d’autres animaux supérieurs serait tout à fait justifiée pour mieux comprendre l’effet délétère de ces polluants. Des données manquent également sur la génotoxicité potentielle, la mutagénicité, les changements biochimiques, et les effets reproductifs et endocriniens obtenus après exposition à divers PEm. Les données obtenues suivant les protocoles de l’OCDE et éventuellement dans des laboratoires respectant strictement les bonnes pratiques (BPL) seraient également à promouvoir, afin de garantir la reproductibilité et le suivi qualité, et coller aux considérations réglementaires.

source : Ecotoxicologie.fr – tous droits réservés

Conclusions

Les différentes parties prenantes, y compris les chercheurs travaillant dans le domaine de l’environnement, de la biodiversité et de la santé humaine, sont de plus en plus préoccupées par l’impact des PEm sur les organismes cibles et non cibles. Par ailleurs, il existe un réel manque de données dans le cadre du règlement REACH sur la fabrication, le transport et l’utilisation de ces produits chimiques – informations pourtant essentielles pour évaluer le risque environnemental. La toxicologie prédictive réalisée à l’aide de modèles mathématiques ou basée sur des données expérimentales liées aux réponses comportementales, physiologiques et développementales liées aux PEm, est essentielle à développer et promouvoir pour une meilleure gestion des PEm. Par ailleurs, la majorité des études a identifié les concentrations disponibles de produits chimiques préoccupants, mais les concentrations correspondantes à celles retrouvées dans l’environnement ont rarement été testées.

Avec la mise à disposition d’outils analytiques sophistiqués, couplés à de nouvelles méthodes plus rapides et précises, l’accumulation de ces composés dans les milieux, y compris dans le biote, pourraient être évaluée avec plus de précision.

Leviers d’actions

Article rédigé par le Dr. Natesan Manickam, membre du conseil scientifique de la Fondation, chercheur à l’Institut indien de recherche toxicologique, institut national relevant du Conseil de la recherche scientifique et industrielle du gouvernement Indien.

Relecture et édition par Philippe GARRIGUES et la Fondation evertéa

nous devons lutter contre la pollution et protégeons notre santé.