Pourquoi avons-nous tant de mal à modifier nos comportements ?

Il va sans dire que cette question n’est pas rhétorique. C’est un fait : nous avons un mal fou à changer. Le changement c’est maintenant, mais surtout, le changement, ça fait mal.

Pourtant, il va nous falloir prendre ce virage.

Environnemental évidemment, nous déplétons la planète plus rapidement que sa capacité à se régénérer1; nous polluons à tour de bras et nous payons de plus en plus nos écarts actuels et passés à grand renfort de maladies. Parmi tant d’autres : zoonoses, cancers, allergies, -CQFD. A nos côtés, les oiseaux et les mammifères disparaissent, les forêts, les mangroves, les coraux, les lacs, les glaciers.

Social, immanquablement. Il nous faut repenser ensemble les codes qui régissent notre société. Il nous faut réévaluer nos métiers, ne plus les hiérarchiser, et pourquoi pas, inventer de nouveaux modes de vie plus en accord avec nos valeurs profondes, et nos désirs de partage et d’épanouissement.

Economique, très certainement. Nous le savons, personne ne veut se contraindre à ne plus avancer, évoluer. Il nous faut donc trouver de nouveaux critères d’expansion. Le système capitalistique actuel dans lequel nous vivons ne pourra pas être maintenu sur le long terme sans modifications.

Alors que se passe-t-il dans nos petites têtes d’humains qui nous fait reculer, bouder presque ?

Parmi les multiples réponses, les sciences humaines et comportementales et les neurosciences cognitives ont fait des progrès considérables ces dernières années et nous expliquent – en partie- quels sont les mécanismes à l’œuvre derrière nos attitudes d’ânes bâtés :

L’aversion à la perte, la temporalité, et la comparaison

L’aversion à la perte :

En premier lieu, Richard H. Thaller2, économiste comportemental, résume notre rapport humain aux pertes et aux gains de cette façon : Nous préférons un gain sûr, qu’un gain plus grand incertain, et nous préférons parier sur une perte plus grande que de faire en sorte de la diminuer en la rendant certaine. Tout est dit.

Au regard de la protection de la nature, nous avons déjà perdu. Nos efforts à présent vont se concentrer sur limiter la perte. ![]() Première alerte.

Première alerte.

Nous préférons parier sur un miracle que sur une issue de toute façon incertaine. Parions donc sur la perte de nos ressources naturelles et de la biodiversité. De toute façon, c’est préférable que de travailler à limiter les pertes, qui elles, une fois quantifiées, sont tout à fait certaines. ![]()

![]()

Très bien, voyons les choses par l’autre bout du prisme. Si nous investissons notre énergie (et notre argent !), combien allons-nous gagner ? Quel est notre gain certain ? Nous n’en avons pas. Malgré toutes les projections réalisées sur l’évolution de la planète dans le cas d’une mise en place de toutes les actions nécessaires à une réduction des émissions carbone et un effort de protection des espèces3, le gain n’est pas là, en tout cas, pas dans les critères définis, nous nous contentons de limiter les pertes.![]()

![]()

![]()

La temporalité :

A la Fondation, ces questions sont au cœur de notre travail, et nous les expérimentons au quotidien. La plupart du temps, ce sont les questions de temporalité qui posent des incompréhensions entre les différents acteurs avec lesquels nous travaillons. Le rythme de croissance, les plans de développement des entreprises et des collectivités, ainsi que leurs besoins, ne sont pas toujours en accord avec le rythme des chercheurs. La nature et la biologie possèdent leurs propres lois.

Cette question de la temporalité associée au gain, Walter Mischel l’a testée sur les enfants en 19724 avec cette expérience célèbre du Marshmallow. Les enfants sont placés dans une pièce, seuls, un marshmallow placé sous leur nez. L’opérateur adulte leur dit alors qu’ils ont deux choix possibles : Ils peuvent manger le marshmallow tout de suite, ou bien attendre le retour de l’opérateur dans la salle, et s’ils sont suffisamment patients, ils auront deux marshmallows à son retour. Un tiers des enfants seulement attendent le retour de l’opérateur, et choisissent la gratification différée à la gratification immédiate. Sans revenir sur les conclusions de ‘réussite’ dans la vie tirée de l’attitude des enfants face à cette expérience (conclusions dorénavant remises en cause), celle-ci illustre bien nos modes de fonctionnement humains face aux différents systèmes de gratification. Que la personne qui n’a jamais retiré le bol de chips de la table du salon pour arrêter d’en manger me jette la première pierre !

Ici encore Richard H. THALLER nous apporte des explications plus détaillées sur nos comportements en nous présentant différentes études qui toutes nous montrent que deux facteurs importants sont à prendre en compte : tout d’abord, la valeur ‘perçue’ de la gratification différée doit être largement supérieure à la valeur ‘perçue’ de la gratification immédiate. La volonté d’obtenir un bénéfice à court terme prend le pas sur la possibilité de bénéfices à long terme. Nous favorisons les bénéfices à court terme, et nous ne nous engageons dans un projet plus long que si le bénéfice perçu des retombées de celui-ci sont bien supérieures. D’autre part, nous ne percevons pas le temps de façon linéaire : plus le temps entre les deux récompenses est long, plus notre motivation diminue et plus le temps dans ce cas, nous paraît long. Considérons que nous obtenons ‘la valeur finale’ de notre gratification en divisant la valeur de notre récompense par le temps que nous devons attendre. Si au bout d’un an, la variable ‘temps perçu’ compte double ; notre perception d’une attente de deux ans en vaut trois. Si après deux ans, notre variable ‘temps perçue’ compte triple, l’attente réelle de 3 ans, sera perçue par nous comme une attente de 6 ans etc, etc. Il est aisé de se rendre compte que mathématiquement, notre perception du temps allongé va diminuer d’autant la valeur finale perçue. Nous voyons bien ici que la perception est clé : la valeur ‘perçue’ de la récompense et notre ‘perception’ du temps.

Rapporter ici à nos données environnementales, il va sans dire que l’intérêt que nous devons porter aux bénéfices que nous obtiendrons d’ici 2030, 2050, ou pire encore, 2100, ont intérêt à être extrêmement valables à nos yeux.

La comparaison :

Nous avons beau nous en défendre, nous sommes sensibles à ce que fait notre voisin, à la façon dont il vit, à ses croyances et son comportement et à ce qu’il possède. Pour nous-mêmes, dans un premier temps, et en rapport avec le reste de la société, dans un deuxième temps (croyances normatives de second ordre, nous en parlerons un peu après). Imaginez-vous en soirée, dans une salle de spectacle. Tout à coup, le ou la comédien(ne) décide de tirer au sort deux personnes dans la salle. La première est vous. Vous gagnez 5 euros. La deuxième personne, tirée au sort juste après vous, gagne 500 euros. Quelle est votre réaction ?

Vous êtes déçu.es ! Vous auriez pu gagner 500 euros mais vous n’en avez gagné que cinq.

Pourtant, vous avez été sélectionné parmi 300 personnes ce soir et vous repartez plus riche de 5 euros. Ces réactions émotionnelles naturelles, viennent de loin, puisqu’on les retrouve chez nos proches cousins, les primates non humains. Le renommé primatologue Frans de WAAL5, l’a montré de façon rigoureuse et espiègle avec ses expériences de comportement chez les singes capucins qui font ici appel à la notion d’injustice. Deux capucins se trouvent côte à côte dans des cages séparées. L’un reçoit des morceaux de concombres délivrés par l’opératrice ; l’autre des grains de raisin. Dans un premier temps, le premier capucin semble enchanté de recevoir des friandises sous la forme de concombre. Lorsque le premier capucin se rend compte que son voisin reçoit des raisins- qui ont un degré beaucoup plus élevé sur l’échelle gustative du capucin ; il s’interroge, s’énerve et finit par refuser les concombres, en lançant les morceaux sur l’opératrice. Un ‘must see’6.

Devons-nous abandonner un certain nombre de ce que nous considérons comme ‘des privilèges’ si le voisin d’à côté ne le fait pas ? Si la majorité des personnes qui nous entourent continue à prendre leur voiture, à prendre l’avion, à désherber leur jardin, est-ce raisonnable et tenable, de nous imposer à nous-mêmes ce que beaucoup considèrent comme des restrictions, avec pour fer de lance, nos seules croyances personnelles ?

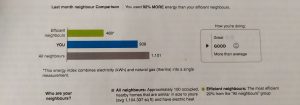

Un autre et dernier exemple ici, tout aussi parlant, répond partiellement à cette question et met en avant, cette fois, l’influence critique des croyances normatives de second ordre* (c’est-à-dire les croyances de notre entourage, ou de notre communauté sur nos choix et nos comportements). Cet exemple est celui de la société Opower aux États-Unis. Cette société spécialisée dans les réseaux électriques intelligents et les logiciels adaptés à une meilleure efficacité énergétique avait été mandatée par certains services publics afin de déterminer quelle stratégie permettrait d’atteindre les prérequis réglementaires et les objectifs de réduction de consommation en énergie imposés par les nouvelles préoccupations environnementales. Afin d’évaluer l’effet de la ‘comparaison’ sur la réduction de la consommation en électricité de ses clients, la compagnie avait mis en place une expérience destinée à réduire la consommation d’énergie auprès de plus de 20 000 foyers aux États-Unis, sur 7 ans et dans 27 Etats. Afin de mener à bien cette étude d’impact, Opower avait redessiné les relevés de consommation électrique, afin qu’apparaissent sur ceux-ci, non seulement, la consommation du foyer, mais également la moyenne de consommation d’une centaine de foyers de type et de taille similaires situés dans le voisinage.

Le livret de relevé de consommation se composait donc comme suit : Sur la page de garde, un graphe présentait la consommation en électricité du foyer et celle de 100 voisins possédant une maison de taille et type similaires. Au verso, un smiley vert ou rouge apparaissait pour indiquer le niveau de consommation dudit foyer, par rapport à l’année passée. Alors que cette stratégie a très bien fonctionné dans certains Etats, elle s’est révélée tout à fait inefficace dans d’autres, indiquant que le seul facteur ‘comparaison’ n’était pas suffisant pour induire un changement de comportement général et que d’autres paramètres devaient intervenir dans l’induction du changement.

Avec pour but d’évaluer les raisons de ces variabilités inter-Etats observées, une équipe de chercheurs en sciences sociales de la Columbia Business School reprend l’étude de Opower et publie ses résultats dans le journal ‘Nature Human Behaviour’ en 2018. Après une analyse approfondie des données, les chercheurs font le constat que l’étendue des croyances personnelles seules ne suffit pas à expliquer la différence observée entre les Etats et pose l’hypothèse que la différence de comportements en faveur d’une réduction de consommation d’électricité, est liée aux croyances normatives de second ordre, c’est-à-dire les croyances consensuelles et ‘partagées’ par tous. Les chercheurs réalisent alors de nouvelles expériences : sur la page de garde du relevé, ils ajoutent un smiley ‘au-dessus de la moyenne’, ‘bien’, et ‘excellent’ qui reflète l’évaluation qualitative de la performance énergétique du foyer, par rapport à sa communauté. Additionné à d’autres méthodes (sondages…), les chercheurs montrent ainsi que les participants qui reçoivent ces versions ‘améliorées’ du relevé réduisent leur consommation énergétique beaucoup plus fréquemment que les participants continuant à recevoir le relevé ‘classique’ et concluent que les croyances de second ordre sont bien les moteurs de nos changements de comportement7.

Source : « The critical role of second-order normative beliefs in predicting energy conservation »

Outre la notion de comparaison, qui apparait comme une notion de niche au regard de ces résultats, il semble que les valeurs et croyances de la société, c’est-à-dire les valeurs partagées, soient les véritables moteurs des changements de comportement et soient supérieurement motivantes et plus impactantes que les croyances/valeurs/motivations d’origine personnelle et propre à chacun. Ce résultat met en exergue l’importance de notre besoin de reconnaissance social, l’importance de faire ‘comme’, et démontre l’essentialité de garder un lien fort avec notre entourage/communauté. La croyance collective affecte donc de façon considérable, les actions de chaque citoyen. CQFD.

Si nous prenons un peu de recul, nous nous rendons compte que nous passons la majeure partie de notre temps à tenter de nous intégrer dans le monde, à nous demander de quelle façon nous pouvons nous y insérer au mieux.

J’ai moi-même passé une grande partie de ma vie à me poser cette question.

Et pourtant….

Depuis quelques années, je me pose la question à l’envers. Je ne me demande plus comment je peux m’insérer au mieux dans la société, mais plutôt : ‘Dans quelle société ai-je envie de vivre ?’.

Et vous ? Dans quelle société avez-vous envie de vivre ?

‘Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde’ dit Ghandi.

Et surtout, ne pensez pas que vous n’avez aucun pouvoir. Bien au contraire.

Delphine DELAUNAY

Sources :

- 1 Jour du dépassement mondial : https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/

- 2 Richard H Thaler : Misbehaving – Les découvertes de l’économie comportementale, 2015 –Editions du seuil

- 3 iea, scénario de développement durable 2019-2050 : https://edubirdie.com/blog/sustainable-development-goals ; Agence Européenne pour l’environnement : Rapport sur la transition durable : https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice; IPBES : Résumé du dernier rapport de l’IPBES : https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_fr.pdf; Les différents scénarios de l’IPBES : https://ipbes.net/scenarios

- 4 W. Mischel, E. Ebbesen, A. R. Zeiss : Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification, Journal of personality and social psychology, 1972.

- 5 Frans de WAAL, La dernière étreinte: Le monde fabuleux des émotions animales… et ce qu’il révèle de nous, 2018, édition les liens qui libèrent ; Frans de WAAL, Le singe en nous, édition Fayard

- 6 Two Monkeys Were Paid Unequally: Excerpt from Frans de Waal’s TED Talk : https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg

- 7 J.M. Jachimowicz, O. P. Hauser, et al. : The critical role of second-order normative beliefs in predicting energy conservation, nature human behaviour, vol.2, octobre 2018, 757-764

* Les croyances de premier ordre sont les croyances qui nous appartiennent à titre personnel. Les valeurs que nous portons, ce que nous définissons comme bien ou mal, acceptable ou pas, et ce en quoi nous croyons à titre privé. Les croyances de second ordre sont, elles, les croyances ‘partagées’ par tous, à l’échelle du voisinage, de la communauté, de la société. Elles représentent le consensus général de ce qui est bien ou mal, acceptable ou inacceptable par les personnes qui constituent notre cercle social.